6月、7月は雨や台風も多く、外に出る機会も減ります。

そんな時に試したいのが、有意義なおうち時間の過ごし方です。

この記事では、そんな有意義なおうち時間の過ごし方について解説していきます。

おうち映画館で非日常を味わう

雨音をBGMに、家を映画館に変えてしまいましょう。

照明を落として、カーテンを閉めるだけで、いつものリビングが特別な空間になります。

お気に入りの映画を観ながら、ポップコーンや飲み物を用意すれば、まるで映画館にいるような気分になります。

子どもと一緒にアニメ映画を楽しんだり、大人は懐かしい名作を観直したりと、過ごし方は自由です。

普段はなかなかとれないゆっくりとした時間を味わえるのも、雨の日ならではの魅力です。

室内ピクニックで気分転換

外に出られない雨の日でも、工夫次第でピクニック気分を味わえます。

リビングにレジャーシートやバスタオルを広げてサンドイッチやおにぎり、お菓子を並べれば、そこはもう“おうちピクニック”です。

ぬいぐるみを招待して「ごっこ遊び」を楽しんだり好きな音楽をかけたりして、家族全員で盛り上がることができます。

特に小さなお子さんがいる家庭では、非日常を味わえるこうした演出が良い刺激になります。

家にいながら季節を感じる遊びができるのは、意外と楽しいものです。

手作りおやつでスイーツタイム

雨の日には、家の中でおやつ作りに挑戦してみてはいかがでしょう。

ホットケーキやクッキー、簡単なパウンドケーキなどは材料も揃えやすく、初めてでも安心して作れます。

子どもがいる場合は混ぜたり型抜きをしたりと、できる作業を一緒に楽しむのがおすすめです。

自分たちで作ったおやつを囲んでティータイムをすれば、特別なひとときになります。

また、焼きあがるときの甘い香りが家の中に広がるだけで、気分もほっと和らぎます。

雨の日ならではの“おいしい思い出”を作ってみてください。

読書で心をリセット

静かな雨音に包まれながら本を読む時間は、心を落ち着かせるのにぴったりです。

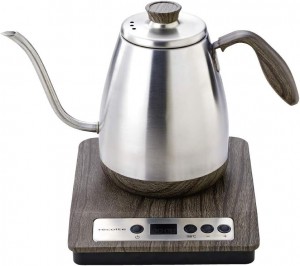

お気に入りの小説やエッセイを手に取り温かい飲み物と一緒に過ごせば、贅沢なリラックスタイムになります。

子どもには絵本の読み聞かせもおすすめです。

読書は想像力を育むだけでなく、親子のコミュニケーションにもつながります。

また、積読状態の本を整理するチャンスにもなります。

雨の日こそ、日常の忙しさから一歩離れ本の世界に没頭することで、気持ちを整えることができるでしょう。

写真整理や手紙で思い出にひたる

スマートフォンやパソコンにたまった写真を整理したり、久しぶりの相手に手紙を書いたりするのも雨の日にぴったりの過ごし方です。

思い出の写真をアルバムにまとめながら、家族で当時の出来事を話すのも楽しい時間になります。

手紙を書くことも、相手の顔を思い浮かべながら言葉を選ぶという、デジタルでは得られない温かさがあります。

SNSでは伝えきれない気持ちを届けるきっかけにもなるでしょう。

普段は忙しくて手をつけられないことだからこそ、雨の日にゆっくり向き合ってみてください。

おうちヨガ・ストレッチでリフレッシュ

ずっと家の中にいると、体を動かす機会が減り気分も沈みがちになります。

そんなときは、ヨガやストレッチで心と体をリフレッシュしてみましょう。

YouTubeなどで初心者向けの動画を参考にすれば、無理なく始められます。

呼吸に意識を向けることで、気持ちがスッと軽くなるのを感じられるはずです。

10分でも20分でも体を動かすことで、血行が良くなり集中力もアップします。

運動が苦手な方でも、軽いストレッチから始めればOKです。

雨の日を、健康的に過ごす習慣作りのチャンスにしてみてはいかがでしょうか。

やりたいことリストで未来にワクワク

雨で気分が落ち込みそうなときは、次の晴れの日や週末にやりたいことを書き出してみましょう。

家族みんなで「行きたい場所」「やってみたいこと」を話し合うだけで、自然と気持ちが明るくなります。

「キャンプに行きたい」「新しいレシピに挑戦したい」など、どんな小さなことでもOKです。

リストを紙に書いて冷蔵庫などに貼っておけば、日々の楽しみとして意識し続けることができます。

未来のワクワクを可視化することで、雨の日のモヤモヤも少しずつ晴れていくでしょう。

まとめ

雨の日は、なんとなく気分が沈んでしまうこともありますが、ちょっとした工夫でおうち時間が充実したものに変わります。

家族と過ごす時間、自分だけの癒し時間、どちらも大切にしながら雨の日ならではの過ごし方を楽しんでみてください。

参考URL梅雨の楽しみ方! おうち時間の有意義な過ごし方を紹介|BLUE SINCERE

1日を無駄にしないために。「大人の時間割」の作り方・過ごし方|キナリノ