全国に広がる激安の殿堂ドン・キホーテですが、なんと1号店は東京都府中市にあることをご存じでしょうか。今回は、そんなドン・キホーテのように府中市にゆかりのある企業を3つご紹介していきます。

株式会社ドン・キホーテ

激安の殿堂ドン・キホーテは、創業者の安田隆夫さんが29歳の時西荻窪に前身となる18坪の雑貨店「泥棒市場」を開業したのが始まりです。

この「泥棒市場」は、のちに多くの人を価格で満足させる激安の殿堂ドン・キホーテの原型となるものでした。

ドン・キホーテの特徴として圧迫陳列とPOP洪水なるものがあります。

圧迫陳列とは、商品が天井に届きそうな勢いで高く積み、フロアを埋め尽くすがごとく高密度に陳列する手法です、ドン・キホーテのような店舗型の小売業は商品をなるべく整理整頓し、どこにどんな商品があるかお客様に分かりやすくしておくのが常識となっています。

しかし、ドン・キホーテは全く真逆の手法である圧迫陳列の手法をとっています。圧倒的な品ぞろえでお客を圧倒するとともに、掘り出し物がないかお客様自身が探すワクワクも体験できるのが圧迫陳列の作戦です。

POP洪水とは、手書きのPOPを店内の至るとことに張り付けることでお客様の目を引き購買意欲をあおるものです。ドン・キホーテの店舗には「POP職人」と呼ばれる従業員がいて、特徴的なPOPを手書きしています。

この2つの大きな特徴の原型は「泥棒市場」にあります。創業者の安田さんは、傷がついた訳アリ品や廃盤品など他のお店には並ばないモノを仕入れて販売していたが、その量が大量すぎて店舗に収まらなかったそうです。

そこで苦肉の策として商品を棚に詰め込み、棚の上にはダンボールを高く詰め込みました。そして、ダンボールの中身を分かりやすく紹介するためにドンキ特有のPOPを張りまくったそうです。

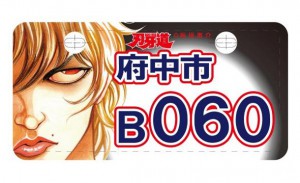

「泥棒市場」はそんな戦略もあり、急成長を遂げ1978年の創業から11年後の1989年に東京都府中市にドン・キホーテ1号店を開設することになります。

現在でもこのドン・キホーテ1号店の府中店は、東京都府中市民の生活を支える小売店として活躍しています。

すかいらーくホールディングス

意外にも、ガストやバーミヤンなど有名な外食チェーンを多く手掛けるすかいらーくグループの第1号店は、東京都府中で誕生しています。

すかいらーくの元社長、横川竟さんはファストフードで外食産業に進出することを決意した際にアメリカマクドナルドとのライセンス契約を考えていました。しかし、3億はかかると言われ結局コーヒーショップ型のレストランで外食に進出します。

その1店舗目となったのが、東京都府中市に決定。同市の「市の鳥」が「ヒバリ」であり、横川さんが手がけていた食料品店の1号店はひばりが丘にあったことを理由に、ヒバリの英語名である「すかいらーく」が店舗名となりました。

お金の問題やコックと経営陣の確執など様々な問題が浮き彫りになってきますが、土地の購入のため担保に1人1億円の生命保険に加入したり、三井グループの会員制クラブ三井倶楽部のシェフだった番場善勝に指導を受けることより問題を徐々に解決していくことになります。

その後、ガストやバーミヤンなどおなじみの店舗をオープンし1993年には、外食産業のうちテーブルサービスのレストランとして初の1000店舗を出店するまでに成長しました。

2022年6月末現在では、グループでの総店舗数が3085店にも上りレストランチェーンと言えばすかいらーくグループと言っても過言ではない企業まで成長しています。

現在すかいらーく1号店は、ガストに経営業態を変更し営業を続けています。地元府中市にあるガスト国立店でお食事を楽しみすかいらーくグループの歴史を感じてみてはいかがでしょうか。

株式会社サンドラッグ

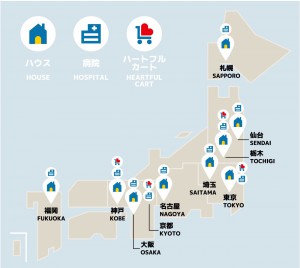

株式会社サンドラックは、東京都府中市に本社を構えている調剤薬局とドラッグストア2つの顔を持つ企業です。全国に直営店が700以上、フランチャイズ店舗が60店舗以上とかなり大規模に営業範囲を広げています。

ドラッグストアでは、地域性や顧客層に合わせて郊外型と駅前型の2タイプ店舗を運営。高齢化社会が進んでいく中、医薬分業の進展や医療制度の改革を受け顧客のニーズが高まっていく可能性の高い調剤併設型のかかりつけ薬局に力を入れ、生活者のホームドクターを目指しています。

積極的な店舗展開も行っており、企業としてさらなる活性化も進めている元気な企業です。

北海道から沖縄まで北へ南へ、西へ東へとどの地域でも利用できるサンドラックは府中市でも市民の健康や生活を支える店舗を展開しています。

府中駅前に展開しており、会社帰りにも寄れる便利なドラッグストアとして愛されています。

まとめ

いつも何気なく利用しているチェーン店が、意外にも地元や自分の住んでいる地域と関係があるかもしれません。

この3つの企業以外にも、府中市に関連のある企業や団体は数多くあります。何かのきっかけで知った際には是非ひいきの企業にし、間接的に府中市を盛り上げていってはいかがでしょうか。

参考URLすかいらーく創業 担保代わりの生命保険1億円|NIKKEI STYLE

東京チェーン散歩~ドンキ府中一号店と武蔵野を歩く|ジモトぶらぶらマガジン サンポー (sanpoo.jp)

企業概要 | 企業情報 | サンドラッグ (sundrug.co.jp)

会社沿革|PPIH(旧ドンキホーテHD)

すかいらーく – Wikipedia

「サンドラッグ」ってどうなの?事業や給与、評判について徹底リサーチ!| 転職HAKASE (tenshoku-hakase.com)