災害時でも絶対必要になるのが電気です。通話や情報収集に必要な携帯電話、お湯を沸かすのに必要な電気ポットなど電気なしでは災害を乗り越えるのが非常に大変です。この記事では、災害時に電気を作り出せるアイテムを7つご紹介していきます。

Jackery Solar Generator 708 ポータブル電源 ソーラーパネルセット

半日くらいであれば、モバイルバッテリーでも対応可能ですが、復興のめどが立たないような災害時にはそうはいきません。そんな災害時にかなり役に立つのがこのポータブル電源708です。大容量バッテリーで長時間の使用が可能であり、ACのコンセントも付いているため照明や冷蔵庫、パソコンなどスマホ以外の家電まで使えます。

ソーラーパネルと一緒に使えば、バッテリーの充電も電気なしで行うことができるため災害で電気供給がままならなくても安心です。スマートフォンは約40回、パソコンは約9回の充電ができる大容量バッテリーなのに持ち運びも楽々なため一家に一台備えておくのも良いでしょう。

Sona.L Radio

このラジオはもしもの備えが詰まったラジオで災害時にはかなり活躍してくれます。災害時には、TVやインターネットが繋がりにくい状況に陥ることがあるでしょう。ラジオは災害に強い情報媒体と言われているので災害時の情報収集に有効な手段となります。

また、スマホの充電用としても使えるため避難中や停電中の電源確保が難しいときにも重宝されることでしょう。懐中電灯の機能もあるため、暗いところや足元の見えにくいところを移動する際にも使えます。

ラジオ自体の充電方法では、手回しでの充電ができるため災害時の不安定な電力供給時にも有効なグッズと言えるでしょう。

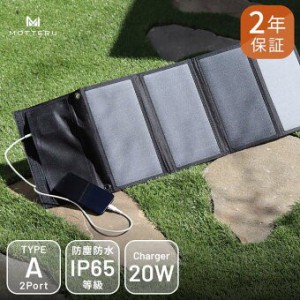

MOTTERU USBソーラーパネル

折りたためるコンパクトな太陽光パネルです。コンパクトで持ち運びもできるため、災害時だけでなくキャンプや屋外スポーツ観戦の時にも使えます。防塵防水機能も兼ね備えているので、河原や海岸など水しぶきや砂が掛かるシーンでも活躍できる優れものです。

どうしても災害時は、電力供給が不安定になりますし避難場所では狭い場所に多くの人が集まるため大きな発電機などはなかなか使えません。しかし、このソーラーパネルはコンパクトなので場所も取らず防災バックに入れておきたい防災グッズの1つと言えるでしょう。

K-TOR パワーボックス50

この製品はペダル式のポータブル発電機です。天候や時間帯、屋内外気にせずにペダルを漕ぐだけで発電ができるためガソリンなどの燃料を管理したり、難しいメンテナンスもいりません。

太陽光パネルを利用した発電機だとどうしても晴れの日にしか発電をすることができませんが、ペダル式なら24時間いつでも発電をすることが可能です。万が一屋内に閉じ込められてしまっていても電気を確保できるのはかなり安心と言えます。

自転車を漕ぐように発電ができるため、手回し式より楽に発電ができ女性やお年寄りでも比較的簡単に沢山の電気を発電することができるでしょう。

K-TOR ポケットソケットUSB

一般的な手回しラジオに付いている発電機とは違い、発電機の機能のみに絞ることで発電力を高めています。USB形式にすることで、発電時の回転負荷を抑え手回し発電機の中では高出力を誇りながら扱いやすい製品です。

長く保管していても劣化しずらく、防災バックに長期間入れていても安心な製品でありコンパクトなものなので荷物になるようなこともありません。周りと協力しながら発電すれば、十分災害時の戦力となってくれる発電機です。

カセットガスインバータ

カセットガスボンベがあれば、簡単に発電をしてくれる発電機です。使用するガスボンベもホームセンターやコンビニで購入できる市販品を燃料としているためガソリンのような危険な燃料を蓄えておく必要はなく、安全性も抜群でしょう。

ガスボンベの取り換えも簡単で手が汚れることもなく、劣化にも強いので災害に備えた長期的な保管にもピッタリです。

天候に左右されない、自分の力を使って発電することもないので24時間いつでも簡単に電気を作り出すことができます。

LEDランタン

頭の所にソーラーパネルが付いており自家発電でライトをつけることができるLEDランタンです。乾電池でも発光することができ様々なシーンで使用することができます。スマホの充電器としても使えるので災害時の電力代わりに使う事も可能でしょう。

シガーソケットやUSBケーブルもセットで付いているため車での充電もできるため、災害時に車中泊をしなくてはいけない場合の電気として使うのもいいかもしれません。

参考URL電気を自給自足する安心感。節電・防災におすすめのアイテムとは | キナリノ (kinarino.jp)

【楽天市場】防災ラジオ 日本語マニュアル付 多機能 充電器 USB充電 モバイルバッテリー 4000mAh ソーラー発電 手回し充電 LEDライト テーブルライト 人感センサー 防犯灯 SOSアラーム 緊急ブザー ワイドFM AM対応 Andoroid iPhone 充電可能:ウエイクオンライン (rakuten.co.jp)

【楽天市場】MOTTERU USBソーラーパネル 太陽の力で発電 スマホ タブレット ポータブルゲーム機 充電器 かしこく充電 MOT-SOLAR24 送料無料 あす楽対応:オウルテックダイレクト (rakuten.co.jp)

【楽天市場】あす楽 K-TOR(ケーター):ケーター パワーボックス50 PBP50 防災用品 人力発電機 充電器 停電対策 災害対策 (K-TOR Power Box50] PBP50 マツコの知らない世界で紹介されました! 人力発電機 発電機 充電 防災 停電:イチネンネット (rakuten.co.jp)

【楽天市場】あす楽 K-TOR(ケーター):ケーター パワーボックス50 PBP50 防災用品 人力発電機 充電器 停電対策 災害対策 (K-TOR Power Box50] PBP50 マツコの知らない世界で紹介されました! 人力発電機 発電機 充電 防災 停電:イチネンネット (rakuten.co.jp)

【楽天市場】あす楽 K-TOR(ケーター):ケーター ポケットソケットUSB (k-tor Pocket Socket USB-1AMP] PSHUSB1A 防災用品 人力発電機 充電器 停電対策 災害対策 K-TOR() ポータブル発電機 発電機 手回し 充電:イチネンネット (rakuten.co.jp)

【楽天市場】発電機 カセットガス インバータ 発電機 EENOUR XYG950i-B 発電機 ガス発電機 カセットボンベ式 発電機 家庭用 並列発電 ポータブル電源 静音 携帯発電機 災害対策 台風対策 700W 防災 発電機 ガス 小型発電機 家庭用 アウトドア 電源:EENOUR 楽天市場店 (rakuten.co.jp)

【楽天市場】楽天総合1位【停電・防災対策】LED ランタン 63灯 USB 手回し ソーラー 電池 車載充電 アウトドア 充電式 懐中電灯:DABADAストア 楽天市場店 (rakuten.co.jp)