昨今、女性はもちろん男性でも異性や同性からのストーカーや強盗などの被害にあう方が増えています。そのなかで、安全性の高いオートロックを選ぶ人も少なくありません。この記事では、賃貸のオートロックについてと安全性の高い賃貸の選び方をご紹介していきます。

オートロックはどんなシステム?

オートロックとは、アパートやマンションの住人や住人が許可した人のみが中に入れ、訪問販売や不審者などアパート、マンションに関係ない人が入るのを防ぎ、防犯性を高めるシステムです。

オートロック付きマンション・アパートの入り口にある共用ドアは、通常時ロックされています。なので、入居者や来訪者が出入りするために必要な手順がいくつかあります。表にまとめますのでご確認ください。

| マンション・アパートの住人が中に入るとき | オートロック解除の暗証番号、専用キーを使ってロックを解除する |

| マンション・アパートの住人が外に出るとき | ドアに近づくとセンサーが反応して自動ドアが開くor押しボタンを操作するとドアが開く。ドアが閉まると自動で鍵が閉まる |

| 友人・宅配業者が訪ねてきた時 | 住人以外は入り口の集合玄関機の押しボタンに部屋番号を入力して呼び出し、住人がインターホンで友人や宅配業者の顔や声を確認してオートロックを解除する |

オートロックの種類と解除法

オートロックシステムの鍵・オートロックの種類は大きく分けて集合キー式、暗証番号式、カードキー式、生体認証式の4つです。

オートロックはマンションだとかなり普及していますが、アパートでは20%から25%以下と言われています。オートロックが導入されている物件で多いのは、昔から使われている集合キー式、暗証番号式ですが防犯面で弱点があり、その弱点をカバーするために非接触カード式、生体認証が登場します。

この4つがどんなシステムなのか簡単に見ていきましょう。

集合キー式

部屋のカギと同じものを使い、カギ穴に差し込むタイプのカギでオートロックを解錠します。しかし、カギの形が一致すればオートロックが解錠されるため、カギを紛失した時に複製されるリスクがあります。

暗証番号式

入り口前のテンキーで暗証番号を入力して解錠する方式です。カギを持ち歩く必要もなく、紛失の危険性もありません。しかし、テンキー入力時に悪意のある誰かに見られた場合は簡単に暗証番号を見抜かれて侵入を許してしまう可能性があります。

カードキー式

カードキー式は2種類あり、カードをカードリーダーにかざす磁気カード式と、埋め込まれたICチップをセンサーにかざして読み取る非接触ICチップをスマホに入れてカギにできるタイプです。

複製が難しく、入退室の管理ができるので不審な入退室を早期に確認することができます。紛失した場合もすぐにそのカードを使用できないようにしておけば安心です。

生体認証(指紋認証・顔認証式)

あらかじめ登録しておいた、自分自身の指紋データや顔データをオートロックの解錠に使うシステムが生体認証です。

不正解錠はほぼ無理ですが、肌荒れや乾燥で正確に読み取れず解錠に手間取ることがあります。費用がかなり高いため一部の高級マンションにしか導入されていません。

オートロックは安全?

オートロック付きとオートロック無しの物件は、前者より後者の方が犯罪被害件数は多いです。

しかし、オートロック付きの物件でも入り口から建物に入る方法があります。それは、他の住人が出入りするタイミングでどさくさに紛れて一緒に出入りする方法です。

オートロックは空き巣などの犯罪発生率を下げてくれますが、このような方法もあるのでオートロックが付いているから安心と思いこまないで、建物に入るときには周りを確認してからオートロックを外し、中に入るようにしましょう。

安心安全な賃貸物件のチェックポイント

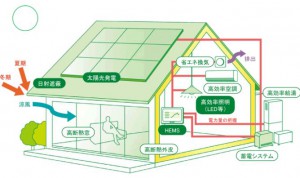

防犯対策で防犯カメラが付いている物件があります。その防犯カメラはどこについていると良いのでしょうか。

一般的に、エントランス入口、集合ポスト、エントランスホール、エレベーター前、エレベーター内、非常階段についていると安全と言われています。またエレベーター内部の映像が1階のエレベーターホールのモニターに映っていると安全性が増します。

また、駐輪場や駐車場にもカメラがあり、外が明るいかどうかも確認できると良いでしょう。

他にも、人が雨どいを登った後がないか、集合ポストのカギが閉まっているかもチェックポイントになります。

空き巣は雨どいを登ってベランダに侵入することが多いです。1度でも侵入されている物件は、空き巣に入りやすい物件ですのでやめておいた方が無難でしょう。

更には、集合ポストにカギがかかっていない部屋が多い場合、防犯意識が低い人が多々住んでいる可能性が高いです。その場合自己の防犯意識を高めていても、空き巣の被害に巻き込まれる場合があるので選ばない方が無難でしょう。

女性の一人暮らしの防犯対策は

ここでは4つ一人暮らしの女性がするべき防犯対策をご紹介していきます。女性は特に犯罪に巻き込まれやすいと言えます。安全な生活を手に入れられるように対策していきましょう。

照明器具を利用

夕方以降に部屋が暗く不在と分かる状況は危険です。外から見える部屋は、室内の電気をつけて外出するようにしましょう。

タイマー付きの照明器具を取り入れると節約にもなります。

室内が見えないカーテンを使う

太陽光が入り込むからと言って、レースのカーテンだけで生活するのは外から部屋の様子が分かってしまうのでNGです。

ミラーカーテンは、太陽光を入れつつ外から中の様子が見えないので防犯対策にも有効です。

下着は部屋干し

女性ものの下着を外に干しておくと、下着泥棒などの被害にあう可能性が高くなります。下着は部屋干しするようにしましょう。

男性用の下着や靴下をダミーでベランダに干しておくと防犯対策になるので、念には念を入れたい方は実践してみるといいかもしれません。

ゴミの中に個人情報を残さない

ゴミを捨てるのにも気を使いましょう。意外と個人情報や生活スタイルの情報がゴミの中にはあふれています。

朝時間がないために前日の夜にゴミを捨てる人がいますが、収集されるまでに時間があり漁られる危険性があります。

ゴミを捨てる際にも気を使って、犯罪に巻き込まれることの無いようにしましょう。

参考URL女性の一人暮らしはオートロックが安全?安心の賃貸選びと防犯対策を伝授! | 住まいのお役立ち記事 (suumo.jp)

オートロックとは|どんな人に必要?安全性は本当に高い? (ieagent.jp)